Der ganz große Traum von einem Podestplatz hat sich für die „Rising Delights“ vom Oldenburger TB bei den Weltmeisterschaften im Cheerleading in Florida nicht ganz erfüllt. Trotzdem strahlte das Team um Trainer Thomas Hahn nach dem vierten Platz im internationalen Level-4-Wettbewerb im „Sunshine State“ der USA mit der Sonne um die Wette. Das Erlebnis bei „The Summit 2025“ in Orlando, wo es diesmal vom 23. April bis 3. Mai um die WM-Titel für Nationalteams wie Vereine ging, dürfte sich bei der ganzen OTB-Delegation tief ins Gedächtnis eingebrannt haben.

Der große Traum

„Die Summits sind einfach ein Traum für alle Cheerleader“, erzählt Luise Finke. „Und wir haben uns eigentlich nur gefreut, endlich auf die Matte zu dürfen und allen zu zeigen, was wir können – aufgeregt waren wir eigentlich gar nicht.“ Die Oldenburgerinnen trafen am 1. Mai im Level 4 in der Vorrunde auf acht weitere Teams. Drei kamen ebenfalls aus Deutschland, drei aus Japan, jeweils eins aus Kanada und Großbritannien.

Die fehlerfreie Routine

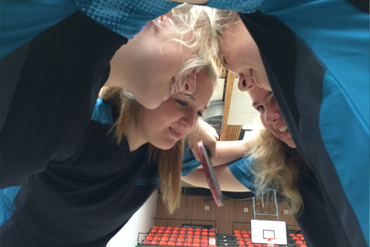

US-Sportlerinnen treten in diesem Level nicht an, aber die bekamen die OTB-Sportlerinnen natürlich in anderen Wettbewerben zu sehen. „Das Besondere an dieser Veranstaltung ist einfach, dass man die Besten der Besten, vor allem die Teams der USA, sehen kann“, sagt Mannschaftsfotografin Tomke Rosendahl, deren „All-Girl-Team“ schon in der Vorrunde Platz vier erreicht hatte. Mit einem „Hit Zero“, einer fehlerfreien Ausführung der Routine, verdienten sich die „Rising Delights“ 94,5 Punkte. „Damit haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Die acht Monate Training haben sich auf alle Fälle gelohnt“, freute sich Hahn schon vor dem Finale.

Das heiße Klima

Das OTB-Team hatte sich 2024 beim „Summer All Level Championship“ in Hamburg für die WM qualifiziert und sich seitdem dreimal pro Woche sowie an vielen Wochenenden vorbereitet. Jetzt waren die 35 Cheerleader, Trainer und Begleitpersonen bereits am Ostermontag nach Orlando gereist, um sich an das heiße Klima inklusive hoher Luftfeuchtigkeit anzupassen und in extra angemieteten Hallen zu trainieren. Die Begegnungen mit Cheerleadern aus aller Welt waren natürlich „eine tolle Erfahrung. Auf der einen Seite sind die Teams Konkurrenten, aber die Anerkennung untereinander ist einfach groß“, erklärt Jens Finke aus der Schar der Eltern. In Oldenburg trafen sich Freunde und Familienmitglieder an beiden Wettkampftagen im Vereinsheim, um gemeinsam am Livestream mitzufiebern.

Die starke Konkurrenz

Im Finale der besten fünf Mannschaften bekamen die Oldenburgerinnen 93,9 Punkte. Besser waren „Cheer Galaxy Tokyo“ (97,1) und „Mizutori Sports Club“ (95,5) aus Japan sowie „SA Academy“ aus England (95,1). „Die Teams aus Japan waren einfach eine starke Konkurrenz, aber auch hier haben wir es geschafft, unseren vierten Platz aus der Vorrunde zu halten – dies war unser erklärtes Ziel“, zeigte sich Hahn überwältigt. Trainerin Hanna Hubert sah in der guten Stimmung und dem Zusammenhalt im Team wichtige Faktoren für diesen Erfolg.

(Quelle: NWZ, 07.05.2025)