Vor gut 100Jahren ging eine bemerkenswerte Epoche der OIdenburger

Feuerwehrgeschichte zu Ende: die 60-jährige Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und dem OldenburgerTurnerbund unter dem Stichwort"0ldenburgerTurnerfeuerwehr".

SeitMitte des I8. Jahrhunderts (s. Brandkassenverordnung vom 5. 11. 1764 und Staatliche Brandverordnungvom 16. 8. 1799) gab es in Oldenburg eine Pflichtfeuerwehr. Jeder Mann im Alter zwischen 20 und 50 Jahren musste seinen Dienst im Brandfall bei Lösch- und Rettungsarbeiten leisten. Es zeigt sich jedoch im Laufe der Jahre,dass die Pflichtfeuerwehr

bei Notfällen oft nicht gut funktionierte. Zwar gab es durch die behördliche Verpflichtung eine große Anzahl von Männern, doch sie waren Z. T. nicht ordentlich ausgebildet und manchmal auch nicht genug motiviert.

Am 17. 10. 1861 setzt Stadtdirektor Wöbken einen Gesprächstermin für interessierte Bürger an und man kommt zu dem Ergebnis, dass das Feuerlöschwesen neu organisiert werden müsste, um eine schlagkräftige, schneite und hochmotivierte Feuerwehr zu bekommen.

Damit diese Idee realisiert werden kann, gibt es einerseits von den Versicherungen Geld- und Sachspenden, Z. B. von der Aachener-Münchener Feuerversicherungsgesellschaft eine neue Spritze, und andererseits die Zusage vom Oldenburger Turnerbund, eine Gruppe von fähigen Männern als freiwillige Feuerwehr zusammenzustellen.

Am 30. 4. 1862 ist es soweit:

die "Oldenburger Turnerfeuerwehr" wird gegründet. 120 Turner desjungen Oldenburger Turnerbundes (er ist erst 1859 gegründet worden) haben sich zum freiwilligen Dienst gemeldet. Gleich nach der Gründungsveranstaltung findet die erste Übung statt.

Nebender weiterhin bestehenden Pflichtfeuerwehr gibt es ab jetzt eine Gruppe von starken, gut durchtrainierten und hochmotivierten jungen Männern, die zur Brandbekämpfung eingesetzt werden kann.

Der erste Einsatz erfolgt bereits im Mai 1862:

Die junge Feuerwehr wird zum Bauunternehmer Oetken in die Lindenstraße gerufen.

Die Uniform der Turnerfeuerwehr besteht aus blauer Bluse, rotem Gürtel und schwarzem Filzhelm mitTurnerschild.

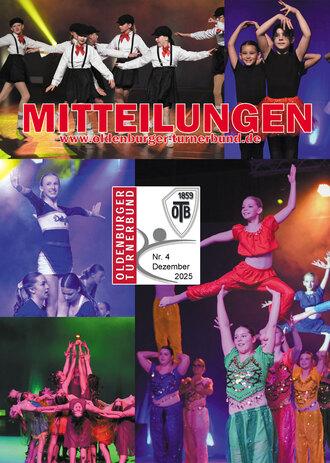

FOTO 1

aus dem Jahr 1865

Die Turnerfeuerwehr wird durch den Ton von Feuerhörnern gerufen, die Pflichtfeuerwehr wird dagegen weiterhin durch das Läuten der Kirchenglocken alarmiert. Die zur Turnerfeuerwehr gehörende Spritze bekommt ihren Standplatz neben dem Turnlokal am Steinweg.

Wie effektiv die Turnerfeuerwehr im Vergleich zur Pflichtfeuerwehr arbeitet, wird 1877 beim Brand im Großherzoglichen Palais deutlich; es wird vermerkt, dass die Turnerfeuerwehr planmäßig'und mit Erfolg den Brand bekämpft habe, die Pflichtfeuerwehr konnte dagegen nicht einheitlich eingesetzt werden und sei deshalb eher hinderlich gewesen.

1880 beschließt die Stadt Oldenburg den Bau eines neuen Feuerwehr-bzw, Spritzenhauses, da das alte zu klein geworden ist. Am 1. 11. 1881 ist das neue Spritzenhaus bezugsfertig und es nimmt sowohl die Spritzen und Geräte der Pflichtfeuerwehr auf als auch die Spritze der

Turnerfeuerwehr. Außerdem zieht auch noch die im Jahr 1878 neu gegründete Eisenbahnfeuerwehr mit in das Gebäude ein. Der Standort ist am Heiligengeistwall am Julius-M'osen-Platz gegenüber des ehemaligen Cafe Klinge.

DasGebäude enthält sechs Spritzenstände, 12Schlafstellen und es gibt eine ständige Nachtwache. Es ist ein beeindruckendes Bauwerk im neogotischen Stil.

FOTO 2.

1955 wird dieses Spritzenhaus leider abgerissen: es ist zu klein geworden, außerdem ist es den Verkehrsplanern im Wege.

Der Krieg 1914 bis 1918 hemmt Fortschritte in der Weiterentwicklung der Feuerwehr: die Männer der Feuerwehr, soweit sie nicht Soldaten geworden sind, helfen beim Entladen der Lazarettzüge. Bald nach Kriegsende, 1922, wird das Feuerlöschwesen neu organisiert und das ist das Ende

der Freiwilligen Turnerfeuerwehr nach 60 Jahren.

Die Turnerfeuerwehr geht in die allgemeine Freiwillige Feuerwehr Oldenburg über, in die heutige Ortsfeuerwehr Stadtmitte.

Am 12. 1. 1937 wird dann eine Berufsfeuerwehr in Oldenburg eingeführt.